Из хижин в небоскребы: как Сингапур и Малайзия построили свое процветание в заводских цехах

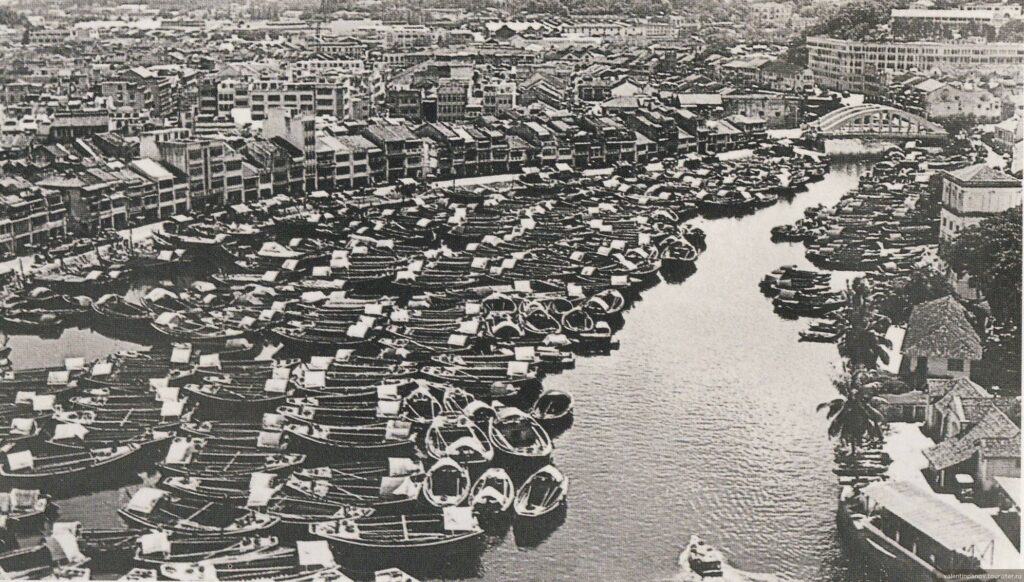

В середине XX века, когда колониальные империи рассыпались в прах, на карте Юго-Восточной Азии появились два соседа с очень туманным будущим. Малайзия, получившая независимость в 1957 году, была богата оловом, каучуком и лесом, но раздираема межэтническими противоречиями и полностью зависима от мировых цен на сырье. Сингапур, со слезами изгнанный из состава Малайзии в 1965 году, был крошечным островком без ресурсов, без питьевой воды, с перенаселенными трущобами-«кампонгами» и, казалось, без единого шанса на выживание. Это были классические страны «третьего мира», чей потолок — бедность и нестабильность.

Сегодня, спустя всего два поколения, эти страны неузнаваемы. Сингапур — сверкающий финансовый и технологический центр мира с одним из самых высоких ВВП на душу населения. Малайзия — мощная промышленная держава, один из ключевых игроков на рынке электроники и переработанных ресурсов.

Как им это удалось? Их история — это не чудо и не удача. Это результат осознанной, порой жестокой, но феноменально успешной стратегии. В то время как другие молодые нации увлекались идеологическими спорами, Сингапур и Малайзия приняли прагматичное решение: они превратят свои страны в гигантские, высокоэффективные фабрики. Они поняли, что единственный путь из бедности — не продавать то, что дала природа, а создавать новую ценность своими руками. Это история о том, как маленькие страны с высокой плотностью цехов сделали ставку на переработку, упаковку и экспорт, и выиграли будущее.

Часть 1. Гамбит Сингапура: Выживание любой ценой

Когда в 1965 году первый премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю в прямом эфире плакал, объявляя о полной независимости, это были слезы отчаяния. Остров, лишенный малайзийского «тыла», был подобен кораблю без двигателя и парусов посреди штормового океана. У него был только один ресурс — люди: трудолюбивые, но в массе своей неквалифицированные китайские, малайские и индийские иммигранты.

Стратегия, разработанная Ли Куан Ю и его командой из Совета по экономическому развитию (EDB), была простой и гениальной в своей дерзости. Она состояла из трех шагов.

Шаг первый: «Работа для всех» (1960-е – 1970-е)

Первоочередной задачей было победить безработицу и дать людям хоть какой-то доход. Сингапур распахнул двери для самых простых, трудоемких производств. По всей стране, особенно в специально созданном из болот промышленном районе Джуронг, как грибы после дождя, росли цеха по пошиву одежды, сборке париков и производству дешевых пластиковых игрушек. Это была черновая работа, но она дала сингапурцам главное — рабочие места и дисциплину. Они учились приходить на завод вовремя, выполнять монотонные операции и работать в команде.

Шаг второй: «Приглашение гигантов»

Ли Куан Ю понимал, что на производстве футболок далеко не уедешь. Настоящие деньги и, что важнее, технологии были у западных транснациональных корпораций (ТНК). И тут EDB превратился в самый агрессивный и клиентоориентированный «отдел продаж» в мире. Сингапур предложил ТНК то, от чего они не могли отказаться:

- Налоговый рай: Длительные налоговые каникулы для новых инвесторов.

- Железная стабильность: В регионе, полыхавшем от войн и переворотов, Сингапур гарантировал незыблемость законов, защиту инвестиций и полное отсутствие забастовок (профсоюзы были взяты под жесткий контроль).

- Англоязычная среда: В отличие от соседей, Сингапур сделал английский языком делопроизводства и образования, сняв коммуникационный барьер.

- Инфраструктура: Правительство вкладывало колоссальные средства в строительство порта, дорог и электростанций.

EDB не ждал у моря погоды. Его агенты летали по всему миру, целенаправленно «обрабатывая» такие компании, как Texas Instruments, Hewlett-Packard, General Electric. Они не просто зазывали, а спрашивали: «Что вам нужно, чтобы открыть завод у нас? Мы это обеспечим».

Шаг третий: «От отвертки к мозгам»

Пригласив гигантов, Сингапур не хотел вечно оставаться «сборочным цехом». Главной целью было получение технологий и знаний. Параллельно с индустриализацией была запущена образовательная революция. Массово открывались политехникумы и институты профессионального образования, которые готовили не юристов и философов, а инженеров, техников и квалифицированных рабочих, нужных новым заводам.

Произошел качественный скачок. Сингапурцы, начинавшие с прикручивания деталей, учились управлять сложными станками, контролировать качество и оптимизировать процессы. Страна быстро перешла от сборки транзисторов к производству полупроводников, печатных плат и, в конечном итоге, стала мировым центром по производству жестких дисков для компьютеров.

Ключевая модель Сингапура — переработка и реэкспорт. Не имея ничего своего, он ввозил компоненты со всего мира, на своих заводах собирал из них сложную электронику, упаковывал ее по мировым стандартам и через свой суперэффективный порт отправлял на экспорт. То же самое происходило и в других сферах: страна импортировала сырую нефть и становилась одним из крупнейших в мире центров по ее переработке и экспорту топлива. Она импортировала продукты питания и превращалась в региональный хаб по их переработке и упаковке. Сингапур стал незаменимым звеном в глобальной производственной цепочке.

Часть 2. Путь Малайзии: Богатство недр на службу народу

У Малайзии был совершенно другой старт. Огромная территория, богатейшие запасы олова, каучука, нефти и пальмового масла. Но это богатство было и проклятием, порождая зависимость от сырьевых рынков и усугубляя социальное неравенство: доходы от ресурсов концентрировались в руках городской китайской элиты, в то время как коренное малайское население (бумипутра) жило в бедности.

После кровавых межэтнических столкновений 1969 года правительство Малайзии запустило Новую экономическую политику (НЭП). Ее цель была двойной: не просто создать богатство, а справедливо его перераспределить. Индустриализация стала главным инструментом для достижения этой цели.

Стратегия первая: Добавить ценность своему сырью

Малайзийцы посмотрели на свои природные богатства и задали простой вопрос: «Зачем продавать дешевый сырой каучук, если можно продавать дорогие резиновые перчатки?». Страна сделала ставку на глубокую переработку собственных ресурсов.

- Пальмовое масло: Вместо экспорта сырых плодов были построены гигантские заводы по рафинации масла и производству маргарина, мыла, косметических ингредиентов и биотоплива.

- Каучук: Малайзия стала мировым лидером по производству медицинских перчаток, катетеров и других изделий из латекса.

- Древесина: Началось активное развитие мебельной промышленности, ориентированной на экспорт.

Этот подход позволил оставить значительно больше денег внутри страны, создать миллионы рабочих мест и меньше зависеть от колебаний мировых цен на сырье.

Стратегия вторая: «Силиконовая долина Востока»

Следуя примеру Сингапура, Малайзия также решила привлечь иностранные ТНК в сферу высоких технологий. Но сделала это по-своему. Были созданы свободные экономические зоны с особыми налоговыми режимами. Жемчужиной этой стратегии стал остров Пенанг.

В 1970-х годах власти Пенанга, подобно сингапурскому EDB, развернули глобальную «охоту» на гигантов полупроводниковой индустрии. Легенда гласит, что первая встреча с представителями Intel прошла в скромном арендованном номере отеля. Малайзийцы предложили американцам не только налоговые льготы, но и готовую инфраструктуру и доступ к огромному пулу недорогой, но легко обучаемой рабочей силы.

План сработал. На Пенанг пришли Intel, AMD, Bosch, Hewlett-Packard и другие гиганты, превратив сонный остров в один из важнейших в мире центров по сборке и тестированию микрочипов. Десятки тысяч малайзийцев получили работу, а страна получила доступ к высоким технологиям и репутацию надежного производственного партнера.

В отличие от Сингапура, где индустриализация была вопросом чистого выживания, в Малайзии она была инструментом решения острейших социальных проблем. Но результат был схожим: создание мощной, диверсифицированной и экспортоориентированной экономики.

Общий рецепт успеха: Что объединило двух соседей-соперников

Несмотря на разницу в стратегиях, в основе успеха Сингапура и Малайзии лежал общий фундамент из нескольких ключевых принципов:

- Прагматизм вместо идеологии. Обе страны отвергли популярные в то время социалистические модели и сделали ставку на рыночную экономику, частную собственность и иностранные инвестиции, но под очень сильным и умным государственным управлением.

- Инвестиции в людей. Они поняли, что главный ресурс — это образованный и здоровый гражданин. Были запущены государственные программы по строительству доступного жилья, развитию здравоохранения и, самое главное, созданию системы образования мирового уровня, нацеленной на подготовку технических специалистов.

- Верховенство закона и стабильность. Инвесторы шли туда, где их капиталы были защищены, где работали суды и где не было места коррупции (в Сингапуре с ней боролись драконовскими методами).

- Инфраструктура как культ. Они строили лучшие в мире порты, аэропорты, дороги и промышленные парки, понимая, что в экспортной экономике логистика — это всё.

- Дальновидное лидерство. И в Сингапуре, и в Малайзии у власти десятилетиями находились сильные лидеры (Ли Куан Ю, Махатхир Мохамад), которые могли планировать на 20-30 лет вперед, не отвлекаясь на популизм и сиюминутные политические выгоды.

Уроки из мастерских Азии

История Сингапура и Малайзии — это самый убедительный в XX веке ответ на вопрос «Как победить бедность?». Они доказали, что процветание не находят в недрах земли — его строят. Они показали, что даже самая маленькая и обделенная ресурсами страна может стать экономическим гигантом, если сделает ставку на ум, труд и глобальную интеграцию.

Их путь начался в шумных и тесных цехах, где простые люди собирали парики и паяли транзисторы. Но именно этот гул станков, а не шелест пальм, стал саундтреком их экономического чуда. Они превратили свои народы из крестьян и мелких торговцев в армию квалифицированных рабочих, инженеров и менеджеров. Они построили свое благополучие не на том, что имели, а на том, что смогли создать. И этот урок актуален.