Индустриализация в СССР: что получилось, что погубило, и чему можно научиться сегодня

История советской индустриализации — это не просто глава из учебника. Это грандиозная, героическая и одновременно чудовищная драма XX века, сага о том, как отсталая аграрная страна в невероятно короткий срок превратилась в промышленного гиганта, способного победить в самой страшной войне в истории человечества. Это история о великих стройках и великих трагедиях, о триумфе инженерной мысли и о бездне человеческого страдания.

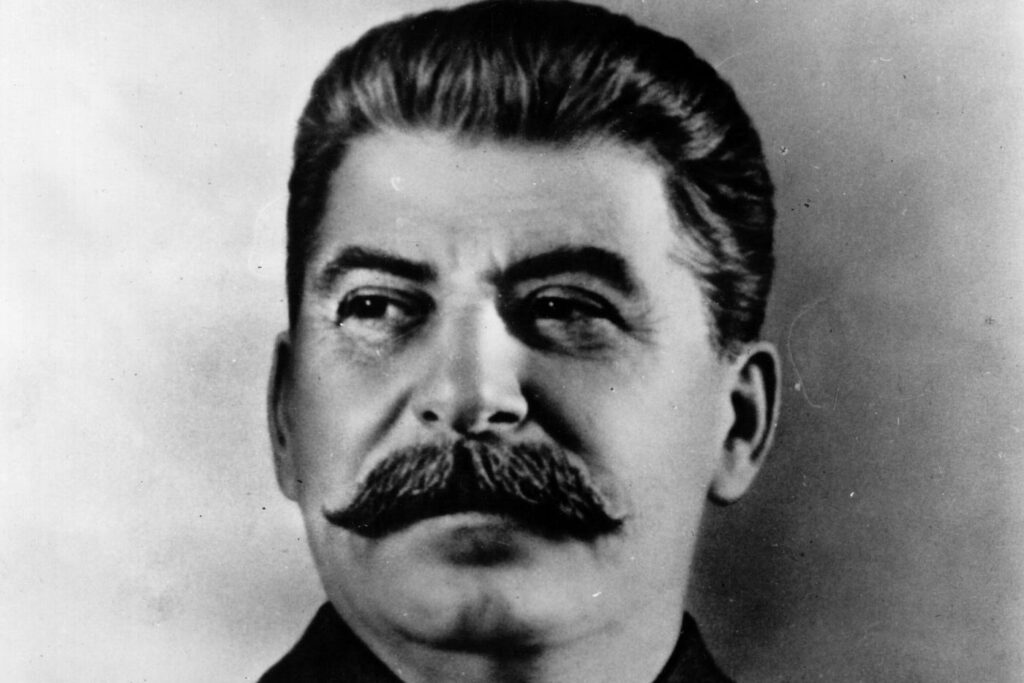

В конце 1920-х годов Советский Союз был колоссом на глиняных ногах. Огромная страна, разоренная Первой мировой и Гражданской войнами, жила в ритме крестьянской лошади. Промышленность едва достигала дореволюционного уровня, а технологическое отставание от Запада было не просто большим — оно было катастрофическим. В это время прозвучали знаменитые слова Сталина, ставшие девизом эпохи: «Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».

Это была гонка на выживание, и ставка в ней была максимальной. Запущенный маховик форсированной индустриализации изменил облик страны навсегда, создав тот самый промышленный фундамент, на котором до сих пор стоят многие постсоветские государства. Но цена этого рывка оказалась немыслимой. Чтобы понять уроки этого титанического проекта, нужно беспристрастно взглянуть на обе стороны медали: на то, что получилось, и на то, что было безвозвратно погублено.

Часть 1. Триумф стали: что было построено

Главным инструментом и «мозгом» преобразований стал Госплан — Государственный плановый комитет. Впервые в мировой истории экономика целой страны управлялась не хаотичными рыночными силами, а единым, централизованным планом. Пятилетние планы (пятилетки) стали законом. Их цель была не прибыль, а достижение конкретных производственных показателей — «план любой ценой». Вся страна, все ее ресурсы — от последнего крестьянского пуда зерна до жизней миллионов людей — были брошены на алтарь этой цели.

Откуда взялись деньги? В отличие от западных стран, у которых были столетия на накопление капитала за счет колоний и торговли, у СССР времени не было. Капитал был взят силой из единственного доступного источника — деревни. Через насильственную коллективизацию из крестьянства были «выкачаны» средства, которые и стали топливом для промышленного скачка.

И результаты этого скачка, если смотреть только на цифры, поражали воображение.

Массовое машиностроение и создание новых отраслей

За десять с небольшим лет, с 1928 по 1940 год, страна построила около 9000 новых крупных промышленных предприятий. Если до индустриализации СССР ввозил почти все — от автомобилей до станков, то к ее концу он сам производил самолеты, танки, турбины, тракторы и сложнейшее оборудование. Были с нуля созданы целые отрасли: авиационная, химическая, автомобильная, станкостроительная.

Символами этой эпохи стали стройки-гиганты:

- Магнитогорский металлургический комбинат (Магнитка): Возведенный в голой степи, он стал крупнейшим металлургическим заводом в мире. Его строили комсомольцы-энтузиасты, вчерашние крестьяне и заключенные, часто живя в палатках и землянках при сорокаградусном морозе. Это был символ героизма и нечеловеческих условий труда.

- ДнепроГЭС: Крупнейшая гидроэлектростанция в Европе на тот момент, она дала энергию промышленному сердцу Украины и стала воплощением власти человека над природой.

- Уралмаш, Сталинградский и Челябинский тракторные заводы: Эти предприятия проектировались не просто как заводы, а как промышленные города-комбинаты. Важно понимать, что они имели двойное назначение: в мирное время они выпускали тракторы, а в случае войны их конвейеры за считанные дни перестраивались на производство танков. Именно этот заложенный потенциал во многом и решил исход Великой Отечественной войны.

Трудовая мобилизация: энтузиазм и принуждение

Чтобы реализовать эти грандиозные планы, требовалась армия рабочих. Государство использовало два инструмента — пропаганду и насилие. С одной стороны, это была эпоха неподдельного энтузиазма. Миллионы людей, особенно молодежь, искренне верили, что строят новый, справедливый мир. Образ рабочего-героя, покорителя машин и рекордов, был повсюду. Стахановское движение, зародившееся после рекорда шахтера Алексея Стаханова, охватило всю страну. Люди добровольно работали сверхурочно, соревновались за выполнение плана, чувствовали себя творцами истории.

С другой стороны, трудовая дисциплина насаждалась железной рукой. Были введены жесточайшие законы: за опоздание на 20 минут можно было получить тюремный срок, за прогул — увольнение с лишением жилья и продуктовых карточек. Введение внутренних паспортов и системы прописки прикрепило рабочих к их заводам, а крестьян — к колхозам, превратив их в подобие государственных крепостных.

В результате этих мер СССР совершил беспрецедентный рывок. Из аграрной страны он превратился в мощную индустриальную державу, добившись полной экономической и военной автаркии (независимости) от враждебного капиталистического мира.

Часть 2. Цена прогресса: что было принесено в жертву

Этот промышленный триумф был построен на костях. Цена, которую заплатил народ, была чудовищной, и ее последствия ощущаются до сих пор.

Уничтожение крестьянства и Голодомор

Коллективизация стала настоящей войной государства против собственного народа. Ее целью было не просто создание коллективных хозяйств (колхозов), а уничтожение крестьянина как независимого собственника. Через «раскулачивание» были физически истреблены или сосланы в Сибирь миллионы самых трудолюбивых и предприимчивых хозяев.

Прямым следствием насильственных хлебозаготовок, когда у крестьян отбирали все зерно подчистую, стал Великий голод 1932–1933 годов. Это был рукотворный голод. Миллионы людей в Украине (где он получил название Голодомор), Поволжье, Казахстане и на Северном Кавказе умирали мучительной смертью, в то время как государство продавало отобранный у них хлеб за границу, чтобы на вырученную валюту покупать американские и немецкие станки. Именно жизни этих людей стали той самой платой за индустриализацию.

Экономика ГУЛАГа

Многие великие стройки пятилеток были бы невозможны без использования рабского труда. Система ГУЛАГа (Главного управления лагерей) стала гигантской экономической империей. Сотни тысяч и миллионы заключенных — «кулаков», «врагов народа», инженеров старой школы, простых рабочих и крестьян — валили лес в Сибири, добывали золото на Колыме, строили Беломорканал и прокладывали железные дороги в вечной мерзлоте. Они были самым дешевым и самым бесправным ресурсом, который можно было использовать в нечеловеческих условиях и не считать потерь.

Человек как средство, а не цель

Вся система была построена на абсолютном приоритете «группы А» (производство средств производства) над «группой Б» (производство предметов потребления). Вся страна работала на то, чтобы производить станки для производства станков и танки для будущей войны. Человек, его быт и его нужды были на последнем месте.

Победивший пролетариат жил в переполненных коммуналках, стоял в многочасовых очередях за хлебом и ситцевой тканью, не имея доступа к самым элементарным благам. Создав передовую тяжелую промышленность, страна не могла обеспечить своих граждан качественной одеждой, мебелью или посудой. Этот структурный перекос стал родовой травмой советской экономики.

Кроме того, погоня за выполнением плана любой ценой привела к варварскому отношению к природе. Леса вырубались, реки загрязнялись, целые регионы превращались в зоны экологического бедствия, как, например, окрестности Аральского моря.

Часть 3. Наследие Госплана: чему можно научиться сегодня

Советская модель централизованного планирования — уникальный экономический эксперимент, чьи уроки чрезвычайно важны для современного мира.

Сильные стороны (в определенном контексте)

- Феноменальная мобилизационная способность. Госплан доказал, что в условиях чрезвычайной ситуации или для решения одной сверхзадачи (выиграть войну, догнать другую страну, запустить ракету) он может быть невероятно эффективен. Он позволяет сконцентрировать все ресурсы нации на одном направлении, игнорируя все остальное.

- Возможность быстрой структурной перестройки. Командная экономика позволила за десятилетие превратить аграрное общество в индустриальное — путь, на который у западных стран ушли столетия.

Слабые стороны и причины конечного краха

- Встроенная неэффективность и расточительство. Когда главная цель — тонны, метры и штуки, качество неизбежно отходит на второй план. План по выпуску гвоздей можно было выполнить, произведя один гигантский гвоздь весом в несколько тонн. Ресурсы тратились бездумно, так как не было ценового механизма, который бы сигнализировал об их дефиците.

- Хроническая неспособность к инновациям. Советская система была создана для копирования и выполнения, а не для изобретения. Директор завода получал премию за выполнение плана и суровое наказание за его срыв. Эксперименты с новыми технологиями были рискованны — они могли временно снизить выпуск продукции. Поэтому система поощряла стагнацию и отвергала инновации, что и привело к технологическому отставанию от Запада в 1970–1980-е годы.

- Полная глухота к потребителю. Система производила не то, что было нужно людям, а то, что было записано в плане. Это порождало абсурдную ситуацию «дефицита в условиях изобилия»: склады могли быть завалены некачественной обувью одного размера, в то время как люди не могли купить себе пару нормальных ботинок.

- Структурная диспропорция. Гипертрофированная тяжелая и военная промышленность («экономика-танк») существовала за счет всех остальных сфер жизни, от сельского хозяйства до здравоохранения и сферы услуг. Эта неустойчивая конструкция была обречена.

Заключение: уроки для XXI века

Советская индустриализация — это величайший пример того, на что способна мобилизованная нация, и одновременно страшное предостережение. Она доказала, что можно построить тысячи заводов, запустить в космос спутник и создать ядерный щит, но если цена этому — миллионы жизней, разрушенное сельское хозяйство и подавление человеческой свободы, то такая система нежизнеспособна в долгосрочной перспективе.

Главные уроки для сегодняшнего дня очевидны. Во-первых, цель никогда не оправдывает средства. Прогресс, построенный на насилии и пренебрежении к человеческой жизни, — это путь в тупик. Во-вторых, устойчивое развитие возможно только при соблюдении баланса. Нельзя развивать промышленность за счет экологии, а военную мощь — за счет благосостояния граждан. И в-третьих, главным двигателем прогресса является не план, а свободный, образованный и мотивированный человек. Экономика, которая не служит человеку, а использует его как винтик в гигантской машине, рано или поздно эту машину сломает.

Изучая историю советской индустриализации, мы должны видеть не только дымящие трубы Магнитки и блеск орденов на груди стахановцев, но и слышать тихий плач миллионов жертв, без которых этот «триумф» был бы невозможен. Только так можно извлечь из этого трагического опыта правильные уроки для будущего.